Un trésor à la loupe :

la cathédrale Notre-Dame de Reims par Victor Hugo

Un dessin de la cathédrale Notre-Dame de Reims

Première venue de Victor Hugo à Reims

Peinture de Jean ALAUX, 1825

Maison de Victor Hugo - Hauteville House, Inv. 253

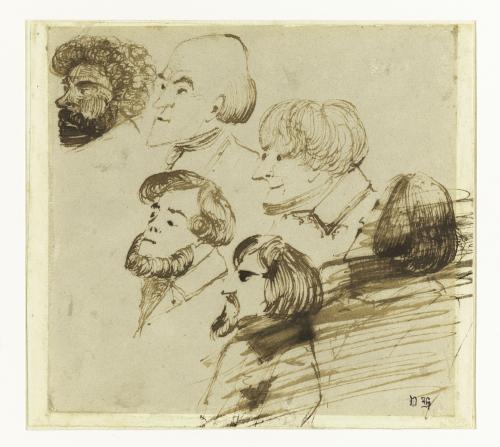

Peinture d'Emile CHAMPMARTIN, vers 1827

Maison de Victor Hugo - Hauteville House, Inv. 197

Un voyage en Champagne

Ce dessin est réalisé lors d’un voyage effectué par Victor Hugo et Juliette Drouet, ancienne comédienne et maîtresse de toute une vie de l’écrivain. Leur relation commence en effet en 1833 suite à leur rencontre au théâtre de la Porte-Saint-Martin, au sein duquel Hugo monte pour la première fois sa pièce Lucrèce Borgia. Elle ne s’achèvera qu’en 1883 à la mort de Juliette. Les deux amants voyagent une dizaine de jours en Champagne, du 18 au 28 août 1838 : il s’agit du second séjour de Victor Hugo à Reims treize ans après sa première visite et dans un tout autre contexte.

Avant même leur visite en Champagne, Victor Hugo avait fait don à Juliette le 2 juillet 1834 d’un médaillon le représentant « sur fond de Notre-Dame de Reims ». Ce médaillon comportait un portrait miniature d’Hugo réalisé par le Romain, le peintre qui l’avait accompagné au sacre de Charles X. Le portrait est d’abord offert par le Romain à l’épouse de Victor Hugo avant de passer entre les mains de Juliette Drouet. Le poète inscrit alors au dos du portrait :

« Ces yeux dont tu es la lumière, ces oreilles dont tu es la musique, ces narines dont tu es le parfum, cette bouche dont tu es le souffle, ce front dont tu es la pensée, ces cheveux dont tu es la couronne, tout cela fait une tête et cette tête se ferait couper pour toi. 2 juillet 1834. »

Victor Hugo dessinateur

Victor Hugo dessinateur

Comme bien souvent lors de ses voyages, Hugo remplit lors de son séjour champenois de 1838 des carnets de notes et d’illustrations. Il réalise également des dessins destinés à ses proches. Victor Hugo n’est pas seulement poète et écrivain, mais également peintre et surtout dessinateur : il réalise ainsi plus de 3000 dessins au cours de sa vie. Il utilise un large panel de techniques pour la création de ces dessins : tâches de couleur et d’encre, de la suie, café et autres fards appliqués à l’aide de chiffons, baguettes en bois ou pierre afin d’obtenir une multiplicité d’effets.

Hugo illustre également sa correspondance. Il laisse à sa mort des dizaines d’albums et de carnets de note contenant plus de 3000 dessins indissociables du texte. Ses dessins sont réalisés pour sa famille, ses amis et lui-même (caricatures, souvenirs de lieux visités ou relevés pour des travaux en cours) mais sa production graphique a été abondamment publiée.

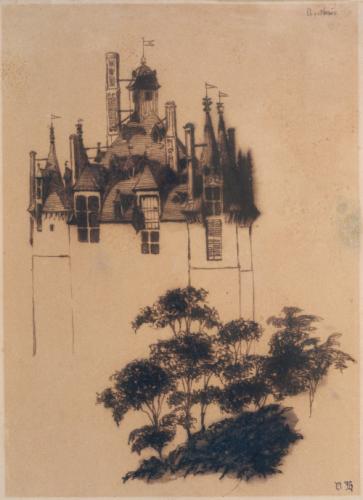

Les dessins architecturaux constituent une pratique courante de l’écrivain, que reflètent des dessins conservés aujourd’hui à la maison Victor Hugo de Paris. Ce n’est qu’au début des années 1830 qu’il semble produire pour son plaisir et celui de ses proches des caricatures. Il prend aussi l’habitude de remplir ses carnets de voyage de dessins, le plus souvent au crayon, pour conserver la mémoire des lieux ou de détails d’architecture. En témoignent ainsi des dessins du château de Montmort, situé sur la route entre Epernay et Sézanne, mais également des détails architecturaux tels que le marteau ornant la porte de la chapelle de la cathédrale d’Evreux, en Normandie.

Quelques dessins réalisés par Victor Hugo

Les dessins jumeaux de la cathédrale

L’écrivain réalise une version initiale de ce dessin destinée à sa fille aînée Léopoldine, qui accompagne une lettre datée du 27 août 1838 et envoyée d’Epernay. Léopoldine est la fille aînée de Victor et Adèle Hugo, qui mourra tragiquement dans un accident de canot à Villequier cinq ans plus tard. La lettre comprend le passage suivant :

« Je t’écris en hâte quelques mots, ma Didine, la poste va partir. Je serai demain soir 28 à Paris à huit heures, et je vous embrasserai tous, j’espère, après demain. […]

J’ai vu Reims, et au lieu d’une grande description, je t’en envoie un petit portrait. Je pense que tu aimeras autant cela.

Dis à mon Charlot à mon Toto et à ma Dédé que je leur ferai à chacun une image à Paris. »

La lettre est accompagnée de ce dessin, datée du même jour. Les deux documents sont aujourd’hui conservés dans les collections de la Maison Victor Hugo à Paris.

Cette lettre permet de supposer que le dessin acquis par la bibliothèque Carnegie était destiné soit à sa fille Adèle (1830-1915) soit à son fils Charles (1826-1871) ou son second fils François Victor (1828-1873) et qu’il a été réalisé par l’écrivain à son retour à Paris. L’hypothèse selon laquelle ce dessin aurait appartenu à Adèle semble peu probable. En effet, cette dernière est internée dès 1872, à la clinique de Saint-Mandé. Les divers documents lui ayant appartenu sont alors devenus la propriété de sa famille et ont rejoint la collection de manuscrits et dessins (1300 dessins au total) légués par son père à la Bibliothèque nationale de France, don établi selon un codicille testamentaire du 31 août 1881.

Il paraît plus probable que le dessin ait appartenu à l’un de ses frères, Charles ou François-Victor, avant de rejoindre la collection d’Alfred Cortot, célèbre pianiste et professeur de musique (1877-1962). La piste d’une appartenance initiale à Charles semble particulièrement convaincante : il est le seul des quatre enfants de Victor Hugo à avoir eu une descendance : un fils, Georges, et une fille, Jeanne. Ce dessin est peut-être passé en leur possession à la mort de Charles en 1871. En revanche, François-Victor, connu essentiellement pour son œuvre de journaliste et sa traduction en français des œuvres complètes de Shakespeare (parue en 18 volumes entre 1859 et 1866), n’a jamais eu d’enfants et meurt en 1873, douze ans avant son père. Dans l’hypothèse selon laquelle le dessin de la bibliothèque lui aurait appartenu, le document serait peut-être revenu à son père et aurait intégré à terme le legs effectué auprès de la BnF en 1881.

Malheureusement, aucune particularité (annotation, marque de possession) ne permet pour l’instant de déterminer avec exactitude le destinataire initial de cette copie. Le dessin destiné à Léopoldine est mieux documenté : après avoir rejoint la collection de Paul Meurice, romancier, grand ami et exécuteur testamentaire de Victor Hugo. Ce dessin avait peut-être été acheté par Meurice lors de la vente des biens de la famille Hugo organisée en 1852 suite à leur départ en exil. Paul Meurice fait don de ce dessin à la Maison Victor Hugo, qu’il a fondée en 1902, l’année suivant la création de ce musée.

Une vision romantique de la cathédrale de Reims

Les deux dessins se révèlent extrêmement proches tant dans leur composition, leur cadrage que dans le style employé par Hugo pour représenter cet édifice emblématique de la ville de Reims. L’utilisation du lavis crée une atmosphère sombre et inquiétante, une sorte d’ombre qui semble s’étendre et recouvrir la cathédrale. L’édifice paraît écraser la cité des Sacres par sa splendeur et le contraste avec les autres édifices et les habitations de taille réduite qui émaillent la ville est frappant.

Ce style se montre fort éloigné de l’atmosphère plus paisible qui se dégage de la représentation du château de Montmort réalisée lors du même séjour en Champagne. Il préfigure les compositions spectaculaires qui caractériseront l’œuvre graphique d’Hugo dès le début des années 1850 et de ses années d’exil sur l’île de Jersey puis de Guernesey, de 1852 à 1870. L’un des dessins les plus célèbres d’Hugo, Le Burg à la Croix (Maison de Victor Hugo - Hauteville House, Inv. 40), est révélateur de la forte évolution stylistique d’Hugo en tant que dessinateur, qui s’inspire des paysages vus sur les rives du Rhin en 1839 et des châteaux d’Espagne admirés lors de ses voyages et parses années d’enfance à Madrid.

Concernant le cadrage adopté dans ce dessin, il est intéressant de comparer cette œuvre avec d’autres représentations de Reims et sa cathédrale réalisées au XIXe siècle et conservées dans les fonds iconographiques de la bibliothèque Carnegie. La façade occidentale de la cathédrale, avec le portail et les tours, sont visibles au premier plan et le chevet apparaît en arrière-plan du dessin. Les vues cavalières de Reims les plus similaires ont été réalisées depuis les hauteurs de l’église Sainte-Geneviève et depuis le chemin de Courlancy. Cette comparaison permet de constater que Victor Hugo était placé plus au sud-est que les deux autres dessinateurs, peut-être à hauteur de l’actuelle avenue Paul Marchandeau, dans le prolongement du pont de Venise côté Courlancy, dans les environs de ce qui est devenu le parc Léo Lagrange.

Ce point de vue semble quoiqu’il en soit cohérent avec le trajet suivi par Hugo lors de son séjour en Champagne : il s’est enfin rendu à Epernay, située au sud de Reims, après avoir résidé dans la cité des Sacres, comme l’indique l’adresse de la lettre par laquelle il envoie son dessin de Reims à Léopoldine. Ce dessin aurait peut-être été réalisé en quittant Reims, sur la route d’Epernay.

L’ombre portée par la cathédrale sur ses environs laisse supposer que le dessin a été réalisé en fin de journée, en tenant compte de l’orientation du soleil, de la position du dessinateur par rapport à l’édifice (représenté depuis le sud-est) et la saison : le dessin a été réalisé en plein été.

La ligne horizontale épaisse présente au premier plan pourrait correspondre soit à l’une des voies menant à Reims depuis l’Est, telle que l’on aperçoit sur des vues de Reims, soit à la Vesle, ce qui semble un peu moins sûr étant donné la place occupée par cette ligne sur le dessin d’Hugo et la présence de ce qui semble être des voyageurs sur cette ligne.