Les bibliothèques rémoises avant la création de la bibliothèque municipale

-

La plupart des bibliothèques municipales de France ont des origines similaires : leurs premières collections proviennent des bibliothèques des abbayes ou des églises du territoire, créées au Moyen Age et démantelées pendant la période révolutionnaire.

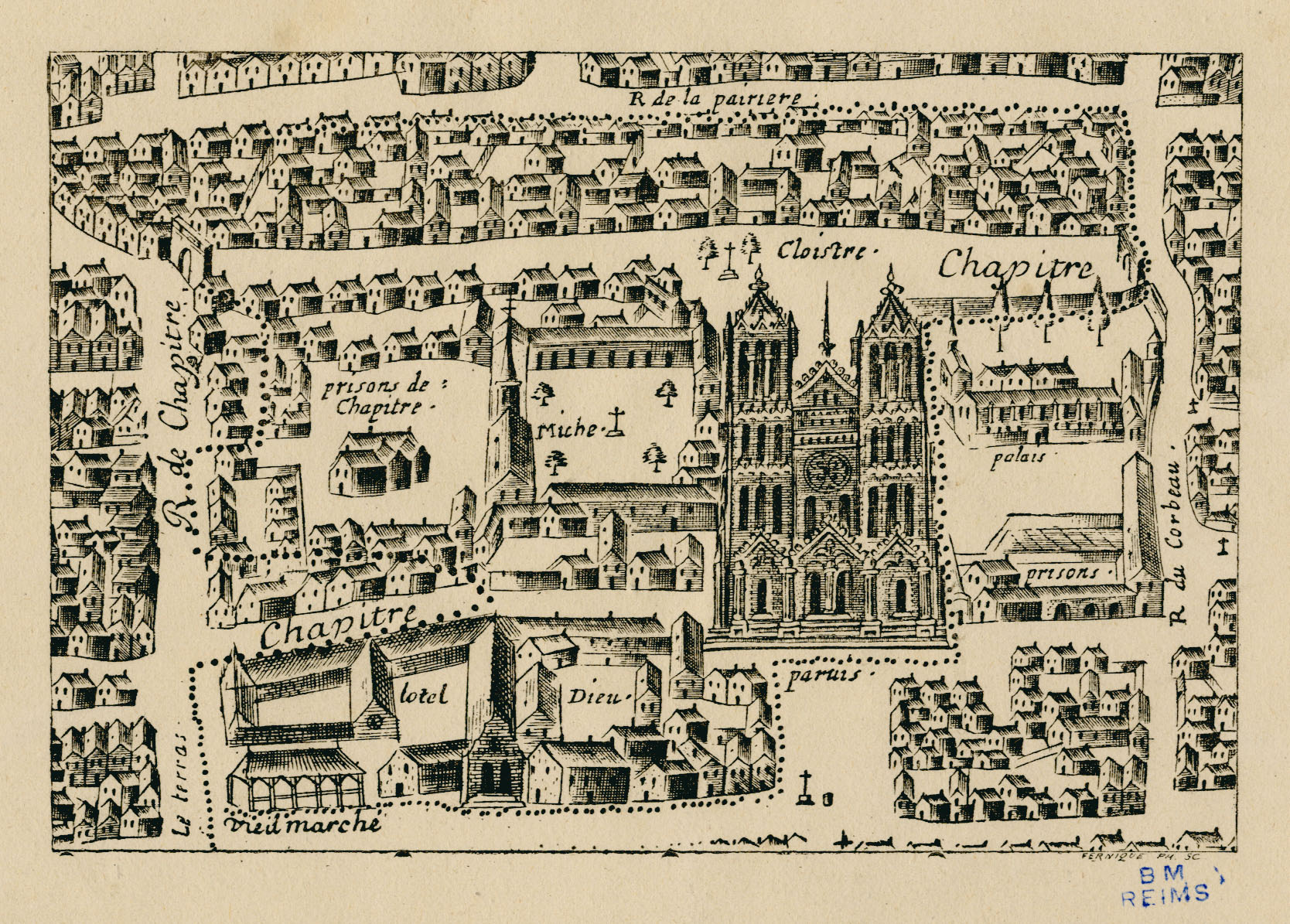

C’est le cas à Reims, où plusieurs abbayes prestigieuses ainsi que le chapitre de la cathédrale possédaient d’importantes bibliothèques, contenant pour certaines de vrais trésors. Les fonds de ces établissements religieux constituèrent celui de la bibliothèque municipale.

La bibliothèque du Chapitre de la cathédrale

Au Haut Moyen Age, la bibliothèque du Chapitre de la cathédrale de Reims a joué un grand rôle culturel, à la frontière du monde roman et du monde germanique.

Cette importance supranationale est due à des personnalités de premier plan, qui ont œuvré au développement de cette bibliothèque.

Les documents manquent pour le Haut Moyen Age, mais c’est Hincmar, archevêque de Reims en 845 qui en est considéré comme le fondateur. La bibliothèque contenait à peine trente volumes à son arrivée. Hincmar l’enrichit considérablement en faisant réaliser par le scriptorium attaché à l’Eglise de Reims des dizaines de manuscrits d’études : ouvrages religieux, liturgiques et juridiques. La bibliothèque continua de s’accroître par la suite grâce aux dons des archevêques et des chanoines jusqu’au XIIIe siècle.

Aux XIIIe et XIVe siècles, les manuscrits étaient rangés en plusieurs endroits : on sait que huit étaient conservés dans un coffre près du chœur ; d’autres dans la salle capitulaire, d’autres encore dans des coffres ou des boîtes à livres. La bibliothèque n’était pas à proprement parler un lieu, mais plutôt un ensemble de manuscrits appartenant à la communauté des chanoines.

Cette organisation fut modifiée par l’archevêque Guy de Roye (1390-1409), qui en 1400 fit un don d’une richesse extraordinaire au Chapitre cathédral : 158 manuscrits personnels. C’était essentiellement des ouvrages de théologie, de droit, des textes contemporains traduits en français et des textes pastoraux.

Grâce à Guy de Roye et à son successeur, Simon de Cramaud (archevêque de 1409 à 1429), une nouvelle bibliothèque des chanoines fut érigée vers 1411, dans un bâtiment indépendant sur la droite du cloître. Guy de Roye, assassiné lors d’un voyage en Italie en 1409, ne verra hélas pas son achèvement.

Un inventaire, commencé le 15 avril 1456 sur ordre du chapitre, nous décrit la composition de cette bibliothèque du XVe siècle. D’après cet inventaire, la majeure partie des manuscrits (469) étaient enchaînés à des pupitres, suivent seize manuscrits de moindre valeur entassés dans des armoires, puis des manuscrits ajoutés en fin d’inventaire.

La cathédrale possédait plusieurs bibliothèques : la bibliothèque des chanoines, mais aussi le trésor, qui renfermait les ouvrages précieusement enluminés, et la bibliothèque d’usuels ou bibliothèque scolaire.

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la plupart des chanoines léguaient leurs livres à la bibliothèque du Chapitre même si certains ont vu leur bibliothèque vendue ou dispersée après leur décès.

Les bibliothèques des abbayes Saint-Remi et Saint-Nicaise

L’abbaye Saint-Remi a, elle aussi, possédé une précieuse bibliothèque jusqu’au terrible incendie de 1774.

Elle ne comptait pas moins de 20 000 volumes. Cette bibliothèque était installée sous les combles dans une longue galerie, qui fut dévorée par le feu à la fin du XVIIIe siècle.

Une nouvelle bibliothèque fut alors construite au rez-de-chaussée de l’abbaye, mais les travaux n’étaient pas tout à fait terminés quand il fallut remettre les 12 000 volumes aux mains de la Nation après 1789. Cette bibliothèque s’était rapidement reconstituée en annexant les ouvrages de l’abbaye Saint-Thierry, située sur le massif du même nom, aux portes de Reims et alors rattachée à l’abbaye Saint-Remi.

L’ancienneté des collections de cette abbaye, fort brillante à l’époque carolingienne, explique la forte proportion de manuscrits carolingiens aujourd’hui dans les collections de la bibliothèque Carnegie.

La bibliothèque de l’abbaye Saint-Nicaise, pour sa part, comptait 15 000 volumes à la fin du XVIIIe siècle. On reconnaît ses documents du fait de l’ex-libris qui y figure et qui représente la tête mitrée du saint éponyme .

La bibliothèque des Jésuites

Construite au XVIIe siècle, la bibliothèque des Jésuites était située sous les combles du collège des jésuites.

Elle y demeura jusqu’à la fermeture du collège en 1764, conséquence de la suppression de la Compagnie de Jésus et de son expulsion du royaume.

Richement décorée de somptueuses boiseries sculptées, elle contenait 8000 volumes selon l’inventaire fait à sa fermeture. Ces livres furent déposés à l’Hôtel de Ville dès la fin du XVIIIe siècle.

Les autres bibliothèques rémoises

Les bibliothèques des autres établissements religieux de Reims avaient des fonds moins importants et moins précieux : en 1790, la bibliothèque de Saint-Denis comportait tout de même 2379 imprimés et 85 manuscrits ; la bibliothèque des Carmes comptait 4000 imprimés et la bibliothèque des Minimes 6453 imprimés.

Les Capucins, les Dominicains, les Cordeliers, les Carmélites, l’abbaye de Saint-Pierre-les-dames possédaient également des bibliothèques mais beaucoup moins fournies, même si elles pouvaient receler ça et là quelques pièces d’exception, comme le précieux livre d’Heure confié par la reine d’Ecosse Marie Stuart à sa tante Renée, abbesse de Saint-Pierre-les-Dames.

Il existait également à Reims des bibliothèques privées qui ont pu, dans une moindre mesure, faire partie des fonds constitutifs de la bibliothèque municipale.

Quelques riches particuliers possédaient des bibliothèques notables. Ce sont les inventaires après décès qui en révèlent l’existence. Nous avons ainsi connaissance, pour le XVIIe siècle, de celle de Nicolas Colin, trésorier de l’église de Reims et ancien secrétaire du cardinal de Lorraine, et surtout de celle de l’archevêque Charles-Maurice Le Tellier. Il possédait en propre une splendide bibliothèque savante, dont il disposa en faveur de l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris par une clause de son testament. Quelques ouvrages seulement furent légués au Séminaire de Reims.

Des nobles, des hommes de robe, des médecins et des bourgeois avaient également constitué des bibliothèques dont certaines pièces ont pu rejoindre la bibliothèque publique. C’est grâce à leurs ex-libris (marques de provenance manuscrites ou gravées et collées, figurant sur les pages de garde) ou aux armoiries décorant leurs reliures, que les ouvrages aujourd’hui conservés àla bibliothèque Carnegie révèlent leur « noble lignage ».